- 検索ボリュームってどのくらいがいいの?

- スモールやミドルの違いがわからない

- どう活用すればSEOに効くのか知りたい

キーワード選びのとき、「この数値で合ってるのかな」と不安になることがあります。

とくに月間検索ボリュームは、具体的な目安や分類が分かりづらく、迷いやすいポイントです。

間違った基準で判断してしまうと、せっかくの努力がムダになってしまうこともあるでしょう。

この記事では、検索ボリュームの目安をスモール・ミドル・ビッグの分類に分けて解説し、どんな場面でどれを狙えばよいかがはっきりわかります。

あわせて、初心者でも無料で使えるツールの紹介や、検索意図との関係についても具体的に紹介します。

読んだ後には、「この数字なら大丈夫」と納得できる判断軸が手に入り、記事作りに自信が持てるはずです。

- 検索ボリュームの数字に毎回悩んでしまう

- SEOキーワードの選び方に自信がない

- 無料で使える調査ツールを探している

- スモールやミドルの違いを感覚で理解したい

- コンバージョンに強いキーワードを見極めたい

検索ボリュームの目安を正しく理解するには?

検索ボリュームはSEO対策に欠かせない指標です。

でも「数字の意味が分からない」と悩む人も多いでしょう。

大切なのは、数字の大小ではなくその使い方です。

まずは検索ボリュームの基本と正しい考え方を整理します。

検索ボリュームって何のこと?

まず検索ボリュームとは、あるキーワードが1か月にどれだけ検索されたかを示す回数です。

これは「月間検索数」とも呼ばれ、SEOでキーワード選定をする上で重要な指標になります。

たとえば「ダイエット 食事」というキーワードの検索ボリュームが”3,000″であれば、「毎月およそ3,000回検索されている」という意味です。

ただし、実際の検索数と完全に一致するわけではなく、あくまで予測値だという点に注意しましょう。

検索ボリュームが多いと競合も増える傾向があり、逆に少なすぎると上位表示してもアクセスが伸びにくくなります。

つまり、検索ボリュームは「集客の可能性」をはかる目安であり、上手に活用することで効率よく読者を集めることができます。

月間検索回数の考え方と注意点

検索ボリュームは月間の平均検索回数として表示されますが、実際の数は毎月変動することがあります。

とくに季節性のあるキーワードでは、月によって検索数が大きく増減するため注意が必要です。

一部のツールでは「100〜1,000」といった幅のある表示になることも多く、正確な数字ではない点も理解しておきましょう。

季節変動の影響を受ける

たとえば「かき氷」や「脱毛」といったワードは、夏に検索が集中します。

こうしたワードのボリュームを見て、1年中その数字が出ると思うのは間違いです。

検索ボリュームの表示は平均値であり、実際は月ごとに波があります。

関連語との合算を考える

同じ意味を持つキーワードでも語順が異なるだけで分かれて表示されます。

たとえば「検索ボリューム 調べ方」と「調べ方 検索ボリューム」は別物としてカウントされます。

表示されるサイトはほとんど同じでも、検索キーワードとしては別で扱われます。

そのため、関連語や同義語もまとめて分析する視点が重要です。

精度の違いに注意

Google広告未利用者には、ボリュームが大まかなレンジでしか表示されません。

精度が高い数字が必要な場合は、有料のSEOツールを使う選択肢もあります。

ただし、無料ツールでも十分参考になるケースは多いです。

スモール・ミドル・ビッグの分類基準

検索ボリュームには、おおまかに「スモール・ミドル・ビッグ」という分類があります。

これはキーワード選定時の難易度や目的に応じて使い分ける考え方です。

それぞれのボリューム帯には明確な基準があり、適切に理解することで戦略を立てやすくなります。

- スモールキーワード(100〜1,000)

- ミドルキーワード(1,000〜10,000)

- ビッグキーワード(10,000以上)

”スモールキーワード”はニッチだけど上位表示しやすく初心者向きです。

”ミドル”はバランスが良く、集客と競争の両面を意識できます。

”ビッグ”は大量の流入が期待できるが、競合が強く難易度が高いです。

この分類はあくまで目安ですが、自分のサイトの状況に応じて狙うべきキーワード帯を見極めましょう。

初心者の場合は検索ボリューム500以下のキーワードに絞るといいでしょう。

読者の具体的な悩みに焦点を当てた記事が書けるなら、100以下でも積極的に狙って大丈夫です。

数字に振り回されないための考え方

検索ボリュームはSEO対策に欠かせない指標ですが、数字ばかりを追いかけるのは危険です。

なぜなら、数値だけでキーワードの価値を判断すると、本当に届けたい相手に響く情報を見逃す可能性があるからです。

検索回数が少なくても、購買意欲が高い人が使う言葉もあります。

例えば「〇〇 10万円以下」「〇〇 どこで買える」のような、購入・利用を前提として調べるキーワードです。

そうしたニーズの強いキーワードこそ、成果につながるチャンスがあるのです。

また、ボリュームが多いキーワードは競争も激しく、上位表示の難易度が跳ね上がります。

だからこそ、数字に惑わされず「誰のために何を書くか」を見失わない視点が大切です。

検索意図とセットで捉える重要性

検索ボリュームを見るときは、必ず検索意図とセットで考える必要があります。

なぜなら、同じキーワードでもユーザーの目的は様々で、求める情報も異なるからです。

意図を見誤ると、記事が上位に表示されても期待外れとなり、すぐに離脱されてしまいます。

検索ボリュームだけでは判断できない理由

たとえば「ダイエット サプリ」という言葉には、「おすすめを探している人」や「副作用を知りたい人」など複数の目的が含まれます。

単に検索数が多いからと飛びつくと、意図とずれた記事になりがちです。

その結果、クリックされても満足されずにページが閉じられてしまいます。

検索意図を正しく理解するには

まずは、キーワードをGoogleで実際に検索して、表示される上位記事の傾向を観察します。

「何についての情報が多いか」「どんな切り口か」をチェックすると、検索意図の輪郭が見えてきます。

複数の記事に共通する構成や内容を確認することが大切です。

検索意図に合うコンテンツをつくるコツ

意図がつかめたら、それに沿った具体的でやさしい内容を用意します。

たとえば初心者向けのキーワードなら、専門用語は使わず、手順を丁寧に説明するのが効果的です。

読者が「まさにこれが知りたかった」と思える構成がポイントです。

無料ツールで検索ボリュームの目安を調べる方法

検索ボリュームを知るにはツールの活用が欠かせません。

有名なGoogleキーワードプランナーだけでなく、多くの無料ツールがあります。

それぞれ特徴や精度が異なるため、適切な使い分けが必要です。

ここでは主要なツールの使い方や注意点を紹介します。

Googleキーワードプランナーの使い方

Googleキーワードプランナーは、無料で検索ボリュームを調べられる便利なツールです。

ただし、数値がはっきりと表示されないため、使いこなすには少しコツがいります。

ここでは、基本的な使い方を紹介します。

- Googleアカウントにログインする

- Google広告アカウントを作成する

- 「ツール」からキーワードプランナーを開く

- 「新しいキーワードを見つける」を選ぶ

- 調べたいキーワードを入力して結果を確認する

これで、月間検索回数や関連語を一覧でチェックできます。

キーワードプランナーの使い方

「キーワードプランナーを使ってみる」をクリックして、自分のGoogleアカウントで簡単な設定をするだけなので省略します。

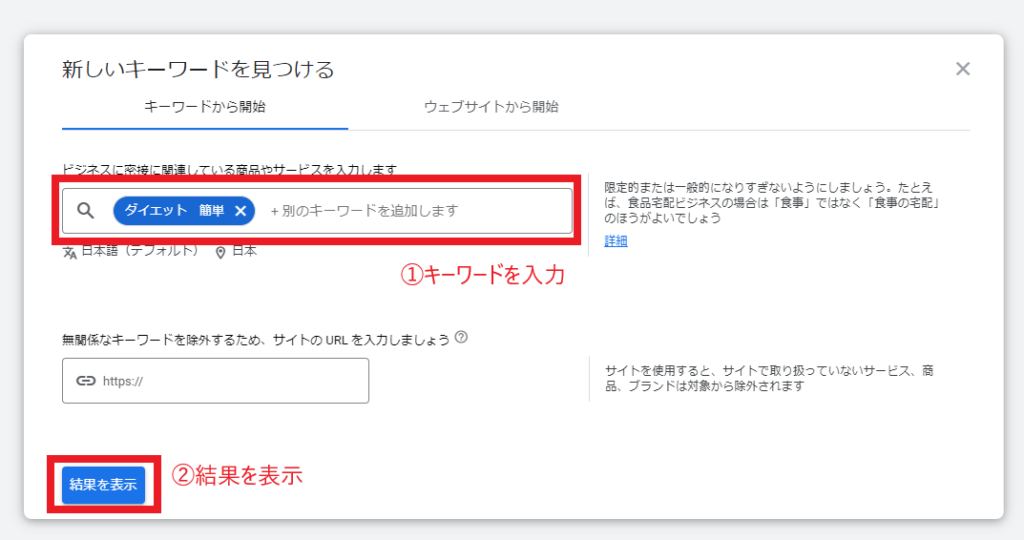

登録すると以下の様なページに移動するので、左側の「新しいキーワードを見つける」をクリックします。

次のページで検索窓にキーワードを入力して結果を表示します。

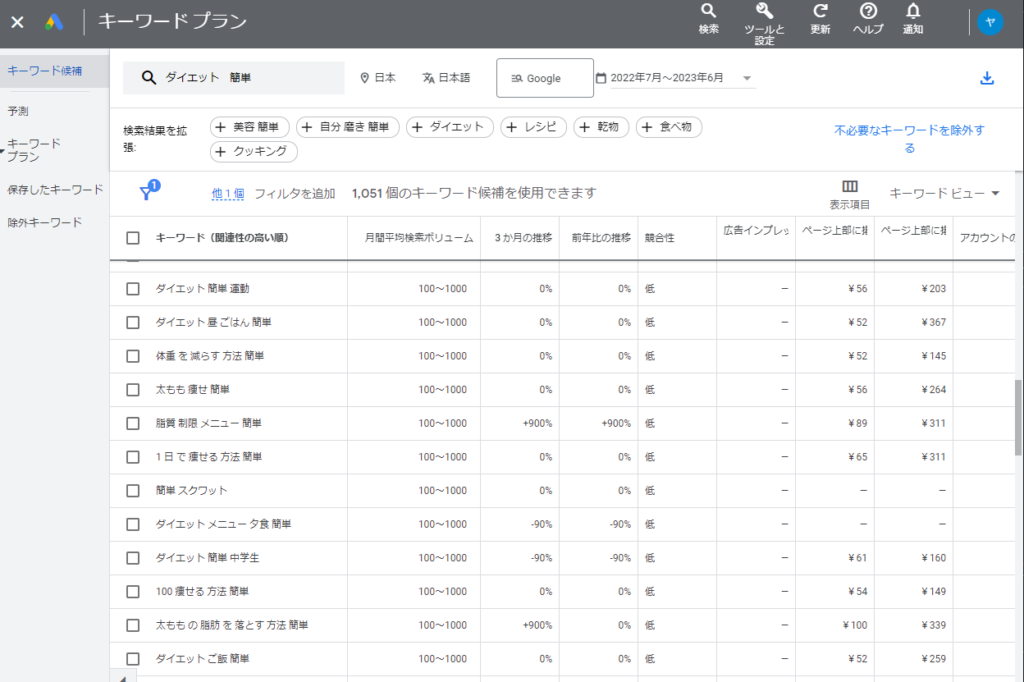

結果を表示すれば、「入力キーワードに関連したキーワード」と「検索ボリューム」を見ることが出来ます。

このように、「調べたいキーワードを入力するだけ」なので簡単に調査できます。

表示される数値はあくまで目安であり、100〜1000などの幅で表示される場合もあります。

広告を掲載することで正しい数値が表示されますが、無料の範囲でもキーワード選定には十分役立ちます。

キーワードの人気や競合性をざっくり把握するには最適のツールです。

GetKeywordの特徴と使いどころ

GetKeywordは初心者でも扱いやすい検索ボリューム調査ツールです。

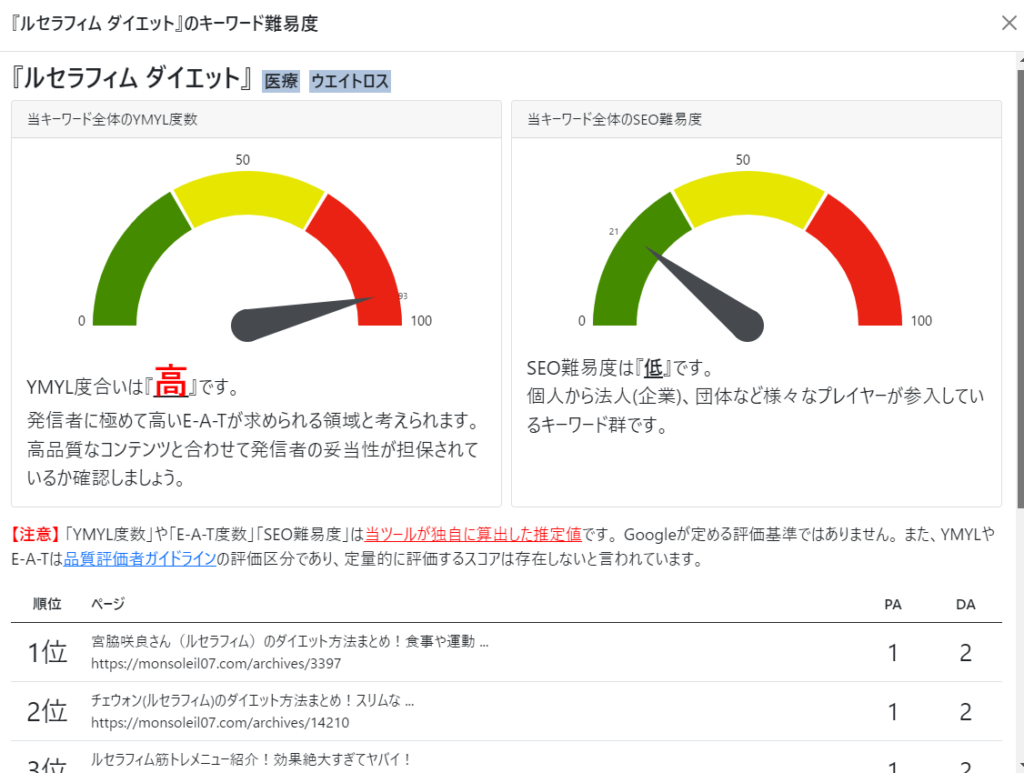

このツールはキーワードの検索ボリュームをはじめ、関連キーワード、SEO難易度、キーワードの競争度なども調べることができます。

メールアドレスの登録だけで使える便利なツールですが、1ヶ月に40回まで無料で使うことができます。

広告アカウント不要で即使える手軽さは、Googleキーワードプランナーより優れている点です。

GetKeywordの使い方

メールアドレスを登録するとメールが届きます。

メールに記載されたURLをクリックして登録完了です。

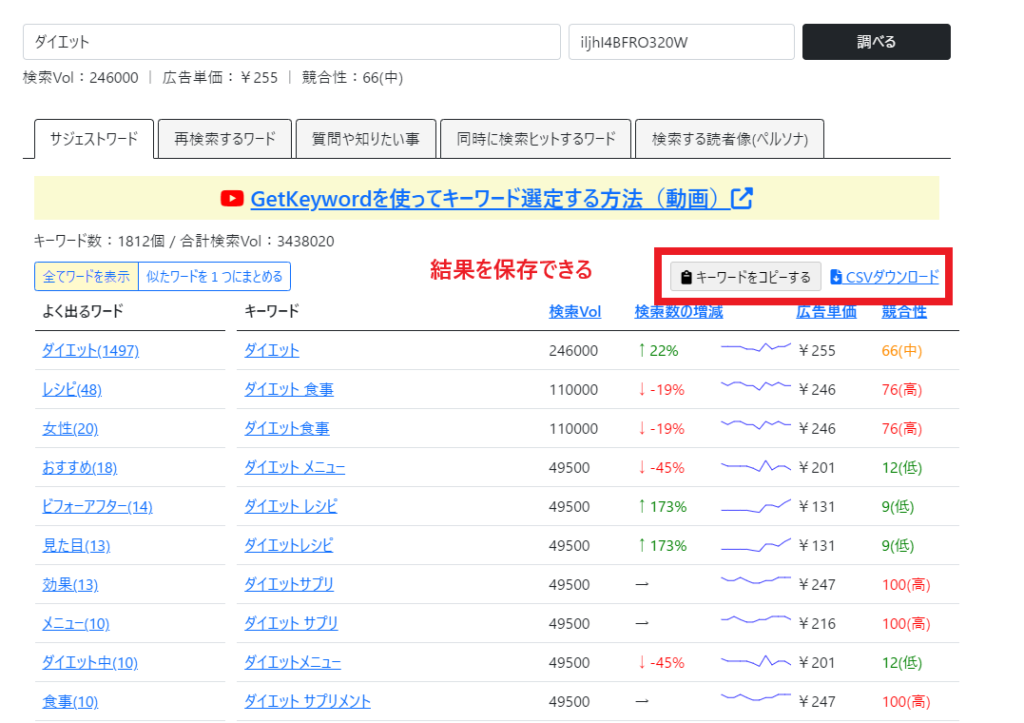

調べたいキーワードを入力し、右のをクリックして検索します。(例:ダイエット)

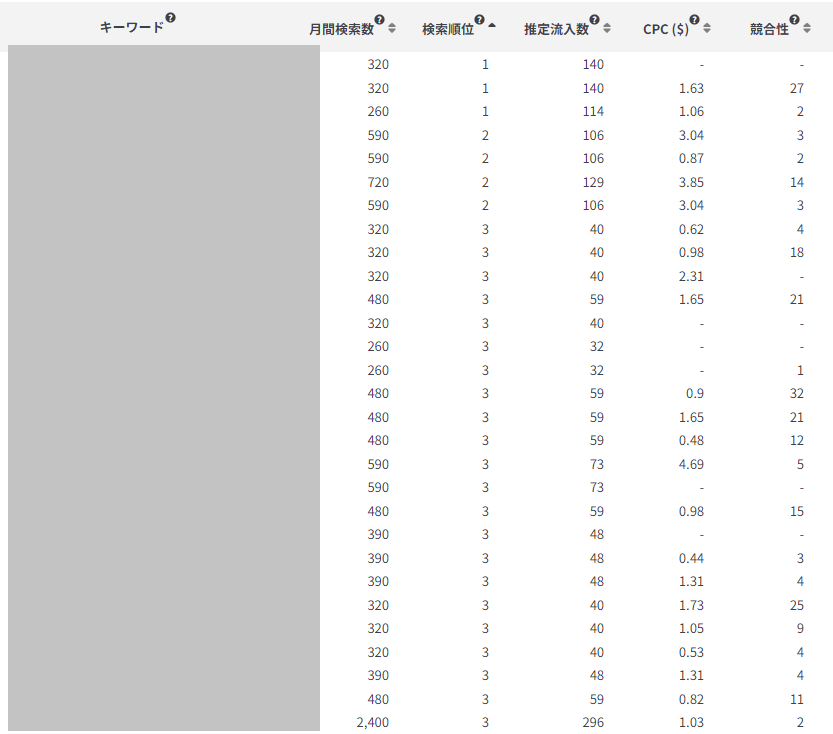

ダイエットに関連したキーワードが表示されます。以下は500台までスクロールした画像です。

「月間検索ボリューム数」「SEO難易度」がわかり、さらにキーワードをクリックすることで「検索上位に表示されるサイト」も調べることもできます。

回数の指定はあるものの、1つのジャンルのキーワードをほとんど洗い出すことができるので、そこまで問題はありません。

キーワードコピーやCSVダウンロードをすれば検索ボリュームや難易度はずっと確認できるので、一度検索してしまえばそのキーワードにはしばらく困らないです。

Ubersuggestを使うときの注意点

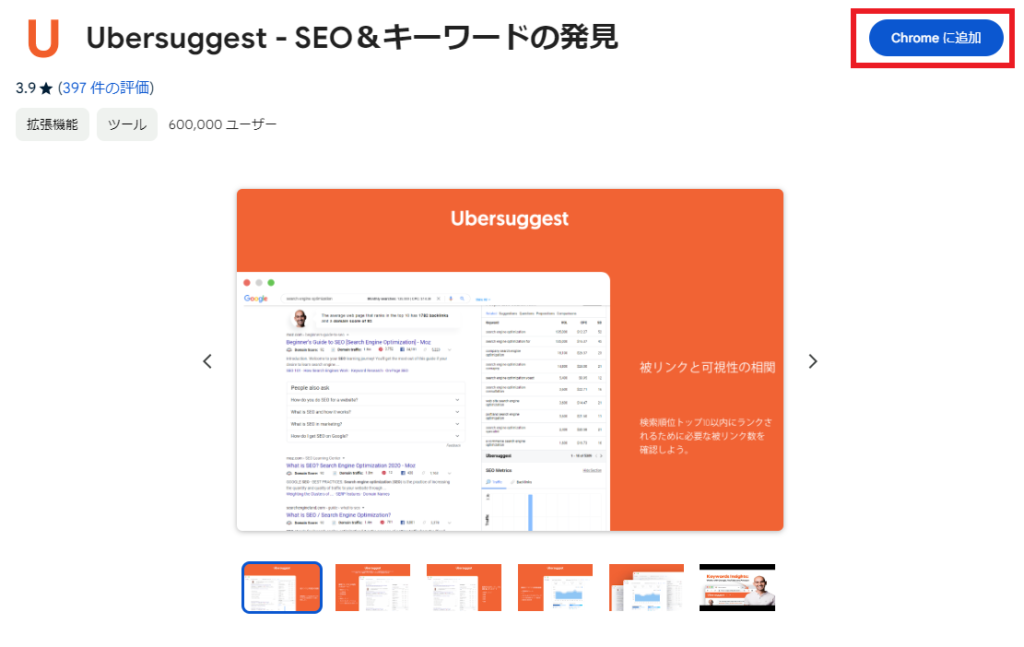

Ubersuggestは、公式ページを利用する方法と無料のchrome拡張機能を利用する方法があり、ここで紹介するのはchrome拡張機能の方です。

Chrome拡張機能:Ubersuggest

Ubersuggestは機能が豊富で便利ですが、無料版にはいくつか注意点もあります。

ここでは、よくある失敗を避けるために覚えておくべきポイントをまとめます。

- 検索回数に制限がある(1日40回まで)

- 表示される関連ワードの件数が少ない

- 競合分析のデータもあくまで目安

- 課金誘導が強く表示される場合がある

以上の点を踏まえて、最初は補助的に使いながら慣れていくのがコツです。

Ubersuggestの使い方

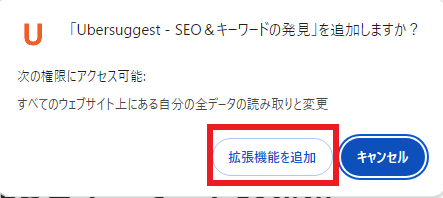

URLからプラグインのページに移動して、「chromeに追加」→「拡張機能を追加」の順番でクリックします。

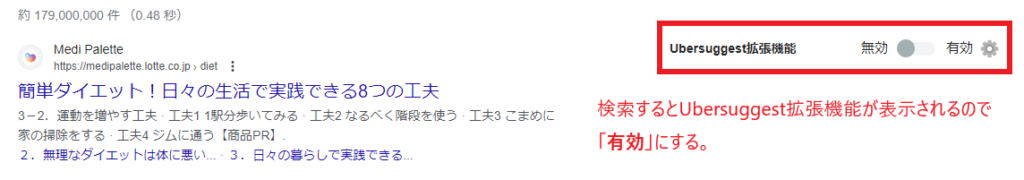

インストールしたら検索結果のページにUbersuggest拡張機能が表示されます。

このつまみを「有効」にして検索すれば、検索ボリュームが表示されます。

精度が高い場面もありますが、データの出典が明示されていない場合もあり、判断には注意が必要です。

他のツールと合わせて使うことで、情報の偏りを減らすことができます。

ラッコキーワード(有料版)は超万能ツール

ラッコキーワードは、今まで紹介したツールとは違い検索ボリュームを調べるには有料登録が必要です。

ですが、獲得キーワード調査による競合分析が便利すぎるので、ここで合わせて紹介します。

ここで紹介する以外の機能もめちゃくちゃ充実していて、正直他のツールがいらない万能さです。

無料版と有料版の比較

まず無料プランとライトプラン(最もおすすめのプラン)を比較します。

- ライトプランから検索条件の指定、並べ替えができるようになる

- ライトプランに登録するとラッコキーワードから被リンクがもらえる(ドメインパワーが上がる)

以下は両プランの主要機能を比較した表です。

| 機能 | フリープラン | ライトプラン |

|---|---|---|

| 利用料金 | 無料 | 11,880円/年(990円/月) |

| AIによる提案 | 10回/日(表示上限: 5) | 1000回/月(表示上限: 20) |

| 獲得キーワード調査 | 50回/日(表示上限: 20) | 3,000回/月(表示上限: 300) |

| 検索条件の追加 結果の並び替え | ||

| 各種キーワード調査 | 50回/日 | 3,000回/月 |

| 見出し抽出/共起語取得/関連ハッシュタグ | 15回/日 | 1,000回/月 |

| 月間検索数取得 | なし | 100回/月 |

| サジェストプラス | なし | 300回/月 |

| 他のキーワード/質問 | なし | 100回/月 |

キーワード調査では主に「サジェストプラス」と「獲得キーワード調査」の2つを使います。

サジェストプラス

サジェストプラスは無料版の機能を拡張したものです。

【無料版との違い】

- サジェストキーワードの獲得数が多い

- 検索ボリュームや競合性を調査できる

- 条件を指定して再調査できる(ライトプラン以上)

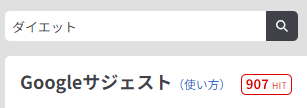

例えば無料版で「ダイエット」を検索したときは900件程度がHITしますが、サジェストプラスなら9,000件以上のキーワードがHITします。

このようにサジェストプラスを使うと、普段は見つからないお宝キーワードを探すことが可能です。

検索ボリュームを調べるときは、「月間検索数取得」をクリックするだけで全てのキーワードの検索数を洗い出してくれます。

獲得キーワード調査

獲得キーワード調査は、サイトURLを入力すればそのサイト内のGoogle検索上位100位以内にランクインしているキーワードを一覧表示します。

全てのキーワードを正確に出してくれるわけではありませんが、「競合サイトが獲得しているキーワード」や「自分では思いつかないキーワード」などがわかります。

例えば僕のサイトは「ブログジャンル」がメインなので、同じブログジャンルのサイトが書いている記事のキーワードを探す感じです。

また、ライトプラン以上なら「Yahoo!知恵袋などが1位で自分のサイトに合うキーワード」を検索することもできるので、上位表示ができるキーワードも簡単に探せますよ。

無料ツールで精度を上げるポイント

無料ツールだけでも、工夫次第でキーワード調査の精度は大きく上げられます。

以下に、よくある活用法をもとに具体的な改善ポイントを紹介します。

- 複数の無料ツールを組み合わせて使う

- 検索意図を意識してキーワードを調整

- 複数月の平均値を見てブレを抑える

- 関連語を拾いすぎず絞り込む

無料ツールでも「数の正確さより傾向」を見る視点が大切です。

Googleや他のツールで結果を比較し、共通点があるキーワードを優先しましょう。

ひと手間加えることで、無料でも十分信頼性のある分析が可能になります。

検索ボリュームの目安から考えるキーワード戦略

数字を知るだけでは、良いキーワードは選べません。

検索ボリュームとブログの成長段階を組み合わせることが重要です。

さらに、狙うキーワードの性質や目的によっても戦略は変わります。

どんな数字でも活かす方法を理解し、選び方の軸を持ちましょう。

検索ボリュームが少なくても狙える?

検索ボリュームが少ないキーワードは、一般的にはあまり検索されていないと考えられます。

しかし、ニッチな悩みに直結していることが多く、成約率の高い読者を引き込める可能性があります。

なぜなら、検索者の意図が明確で、すでに興味や購入意思を持っている段階であることが多いからです。

たとえば「〇〇 比較 実例」のようなキーワードは、検索数は少なくても具体的なニーズが込められています。

ただし、アクセス数を急激に増やしたい場合には不向きです。

そこで、検索ボリュームの少ないキーワードも、全体戦略の中でピンポイントに活用すると成果につながります。

ロングテールとの相性が良い場面

ロングテールキーワードとは、複数語で構成されるニッチな検索語句のことです。

ここでは、その特性を活かせる場面を整理します。

- 新商品のレビュー記事を書くとき

- 地域限定サービスを紹介するとき

- 専門知識をかみくだいて伝えたいとき

- 競合の強いジャンルで差別化したいとき

ロングテールは意外と見逃されがちですが、初心者ほど積極的に狙うべき領域です。

読者との距離が近く、記事を最後まで読まれやすくなります。

小さな積み重ねが、長期的な資産になります。

ブログ初期におすすめのボリューム帯

ブログを始めたばかりの時期は、アクセスも被リンクも少ない状態です。

そこで、検索ボリュームごとの特徴をまとめます。

| 月間検索ボリューム | おすすめ度 | 初期ブログとの相性 |

|---|---|---|

| 10〜100 | 新規ブログでも狙いやすく成果も出やすい | |

| 100〜1000 | 記事設計次第で可能 競合が弱いキーワードを見つけたら積極的に狙うべき | |

| 1000以上 | 競合が多く難易度が高い サイト評価が上がらないと難しい |

最初はスモールボリュームで検索意図の深いキーワードを中心に、記事構成とSEOの力を育てましょう。

少しずつ評価を積み重ね、ミドルやビッグへ広げていくのが現実的な成長戦略です。

コンバージョン重視の選び方とは

集客だけでなく収益を得るには、コンバージョン率の高いキーワード選びが重要です。

この章では、タイプごとに注目すべき視点を紹介します。

悩み系ワードを見逃さない

「〇〇 できない」「〇〇 方法」などは、明確な課題意識があるユーザーが多いです。

そのため、商品紹介や体験談が刺さりやすくなります。

悩みと解決策をつなぐ構成がカギになります。

アクションを含むキーワード

「申し込み」「買い方」「比較」など、行動を意識した語句も効果的です。

検索段階が深く、すでに購入直前の読者が集まりやすくなります。

適切な商品やサービスへの導線を設けましょう。

意外と強い体験談系

「使ってみた」「感想」などは、レビュー記事と相性が良いです。

体験を通じた共感は、読者の不安を解消しやすくなります。

広告臭が強すぎない表現も重要です。

検索ボリュームの目安を理解して戦略に活かすまとめ

検索ボリュームの目安は、SEO戦略に欠かせない基本です。

単なる数値の大小ではなく、検索意図とのセットで判断することが成果の分かれ道になります。

無料ツールの特性を把握しながら、スモール・ミドル・ビッグの分類や精度の違いに気をつければ、初心者でも着実に効果を出せます。

自分に合ったボリューム帯を見極め、目的に応じて使い分ける視点が、長期的な成果を支えます。

【要点まとめ】

- 検索ボリュームは月間検索回数を示す数値

- スモール・ミドル・ビッグで分類して活用する

- 数字だけでなく検索意図と合わせて考える

- 無料ツールは組み合わせて使うと精度が上がる

- Googleキーワードプランナーは初心者向き

- GetKeywordは登録だけで手軽に使える

- Ubersuggestは拡張機能として便利

- ラッコキーワードは有料だが高機能

- ブログ初期はスモールボリュームを中心に攻める

- 成果重視ならコンバージョンにつながる語句を選ぶ

検索ボリュームの見方を身につければ、キーワード選定に迷わなくなります。

数字だけにとらわれず、「誰に届けたいか」という視点を忘れなければ、成果は着実に見えてきます。

少しずつ経験を重ね、自分なりの選び方を磨いていきましょう。

キーワードを決めたら次は実際に記事を書く番です。記事を書くときはAIを使うといいですよ。